…Договорить хочется.

В принципе, никогда-то и не получалось этого – договорить (весело-расшабашные послеспектаклевые встречи и домоактёровские капустники конца 1970-х - начала 1980-х, «тусовочные» встречи на разных фестивалях, гастролях, конкурсах и лабораториях в Иркутске, Москве, Омске)… Как там у Левитанского, помнишь?

Собирались наскоро,

обнимались ласково,

Пели, балагурили,

пили и курили.

День прошёл – как не было.

Не поговорили..3)

…Хотя, один разговор был «договорённым». Или мне просто так кажется, потому что фрагмент той беседы опубликован в «Вечернем Омске» (уже ближе к концу разговора я достал диктофон и сказал: мол, давай-ка и для газеты что-нибудь скажешь, для рубрики «Гостиная “Вечёрки”»). Это был июньский вечер 1994-го, незадолго до начала гастрольного и премьерного спектакля МХАТа по пьесе Гуркина «Плач в пригоршню». Сидели на знаменитой скамеечке, что напротив театрального служебного входа. Признался Володе, что стал мучительно воспринимать быстротечность Времени, и особенно когда листаю свой блокнот с телефонными номерами, в котором с каждым годом всё больше и больше зачёркнутых номеров (а тогда, только за минувшие пять лет – сколько потерь невосполнимых в Омске театральном! Татьяна Ожигова, Ножери Чонишвили, Артур Хайкин, Борис Каширин, Сергей Рудзинский, Всеволод Лукьянов…). Реакция Гуркина на мой «посыл» была спокойно-мудрой. А говорить он начал о том, что боль – неотъемлемая часть жизни и судьбы, и это надо принять как данность, равно как и то, что несправедливость – такая же неотъемлемая часть судьбы и жизни. (Так же спокойно он отреагировал спустя несколько лет на мою обеспокоенность его здоровьем, когда в Иркутске на «вампиловском» фестивале я впервые увидел Володю прихрамывающим, с тростью в руках)…

Июнь 1994-го…

Слева направо:

Татьяна Ожигова, Николай Чиндяйкин, Владимир Гуркин.

На репетиции спектакля «Зажигаю днём свечу…».

Омск, 1980 год.

— Ты не станешь возражать, если в газете будет напечатана.1) фотография 1980-го года, где ты – на репетиции твоей первой пьесы, вместе с Татьяной Ожиговой, Колей Чиндяйкиным?

— Как же я могу возражать?! Ты ведь сам понимаешь, что Омск в моей судьбе занимает совершенно особое место. Но это, скорее, не чувство ностальгии. А чувство грусти оттого, что проходит молодость. В этом городе так много молодых лет было!..

— Спектакль «Плач в пригоршню» – праздник для тебя? Этап?

— Я думаю, что всякое нормально «сделанное дело» – это этап. Ну а поскольку оно сделано, то, как следствие, становится уже и праздником.

— Володя, «возрастной» вопрос: что ты испытал в тот период, когда тебя перестали в прессе упоминать в «обойме» молодых драматургов?

— Ничего абсолютно. Меня это вообще не волнует – упоминают меня или не упоминают. Я не кокетничаю, это действительно так. И могу тебе признаться, что я придерживаюсь такой теории: о художественном произведении (каком угодно: рассказ, пьеса, картина и прочее, и прочее) – хорошо бы, если б вообще не знали, кто его автор. Сам мастер знает (ну, естественно, плюс узкий круг профессионалов), – и этого вполне достаточно.

— Скажи, а в тебе никогда не «просыпался» некий мазохизм, как в чеховском Тригорине: мол, я должен писать, должен; едва окончил одно, – должен писать другое, потом третье?..

— Думаю, у Тригорина это был не мазохизм. Литература была его заработком, он этим жил. Другого он ничего делать не умел. И, кстати, ведь сам Антон Павлович говорил о Тригорине, что он – профессионал. То есть человек занимается своей профессией. Другое дело, есть ли в этом и сколько – вдохновения, полёта… А творческого мазохизма по отношению к себе у меня, в принципе, не существует. Но, мало того, признаюсь: я не работаю в той мере, в какой должен работать литератор-профессионал.

— У тебя напечатано всё из написанного?

— Нет, конечно. Не напечатаны «Зажигаю днём свечу…», «Музыканты», «Любовь и голуби», одна сказка…

— Но ты, помнится, несколько лет назад говорил, что в 91-м выйдет твой сборник пьес.

— Моя книга оказалась «жертвой перестройки»…

— Можешь не продолжать. Кстати, о «Свече». Кто-нибудь, кроме омской драмы в 80-м, поставил эту пьесу?

— Никто. Но я думаю так: если пьеса востребуется временем, обстоятельствами, ситуацией, – она сама «выйдет» на свет божий.

— А может, в ней сегодня что-то кажется устаревшим? Нет желания кое-что изменить, переписать?..

— Вообще переписывать – у меня никогда не возникает желания. Я, признаться, и не умею переписывать, и не хочу. Переписывать сделанное раньше – это равносильно тому, что ты сфотографировался в 18 лет, красивый и кудрявый, а потом в 40 лет начинаешь возвращать себя оттуда, красивого и кудрявого. А зачем? Ретушировать себя, тогдашнего? Но ведь это фальшь.

— Когда ты написал «Плач в пригоршню», не было ли у тебя подспудных мыслей о том, что киношники должны обратить внимание на этот материал?

— Нет. Я писал, вообще не думая о том, кто обратит на пьесу внимание. И обратят ли внимание вообще. И знаешь, я всегда полагал и полагаю, что пьеса – это литература, хотя сейчас к этому странно относятся литературоведы и иже с ними.

— Ты не предлагал свой «Плач» в когда-то родную для тебя омскую драму?

— Но ведь ты, наверное, уже понял, что я никогда и никому свои произведения не предлагаю.

— Володя, уже второй звонок на спектакль прозвенел. Давай о самом главном…

— Самое главное в этой жизни – любить жизнь! Она не может быть только плохой, она не может быть только чёрной, только страшной. Для меня жизнь – понятие космическое. Поэтому самое главное – любить жизнь. И благодарить Бога за то, что она тебе дадена.

Плач в пригоршню…

…Почему-то всё время не любил (и сейчас не люблю), когда, говоря о Гуркине, все тут же восклицали (и продолжают) как о самом знаковом: «Автор сценария культового фильма “Любовь и голуби”!..». Нет, всё вроде бы верно – действительно «знаково» с точки зрения судьбы (бог с ним, с кинофильмом, который сам Гуркин воспринимал с большущими оговорками, – важнее другое: родился в Омской драме в 1982-м спектакль Геннадия Тростянецкого «Любовь и голуби», и лучших «Голубей» не было и не будет; а до этого – дебютная пьеса «Зажигаю днём свечу» на той же сцене). Да и, плюс к тому, с точки зрения быта, – «Голуби» для Владимира вообще судьбоносными стали: история с московской пропиской Гуркина – это ведь потрясающая «живая легенда». Кстати, если не знаете, – со слов Володи расскажу коротенько. Был Гуркин на банкете, где собралась столичная элита, зашёл разговор о кинематографе, и мэр Москвы Лужков признался, что его любимый фильм – «Любовь и голуби». И кто-то из гостей возьми да скажи: «А вот, между прочим, и сам автор этого фильма». Лужкова познакомили с Гуркиным. Через несколько минут мэр выяснил, что у самого популярного драматурга страны нет «ни кола, ни двора». Ахать и охать по этому поводу Лужков не стал, а просто дело сделал: уже через несколько дней Гуркин получил квартиру в Москве…

И всё же не «Любовь и голуби» – главное, не «комедиографичное»! Знаковое в Володе – «Плач в пригоршню» (можно и без кавычек)! И те, кто смотрел этот спектакль МХАТа, – я думаю, согласятся со мной. И пьеса, и спектакль (жанр: «роман для театра»; более тридцати действующих лиц!) в постановке Дмитрия Брусникина – размышление о поколении, о том высоком и светлом, что связывает каждого из нас с землёй нашей, с Россией. До сих пор помню крик главного героя Сашки, вернувшегося в деревню спустя четверть века, вернувшегося в отчий дом: «Милые мои!.. Что наделали!.. Что с вами наделали?.. Нет совести… Понимаете? У них нет… А Бог есть?..».

…Любил Гуркин слушать рассказы о спектаклях по его пьесам, поставленных в Народных театрах Омской области (а мне довелось, так же как и режиссёру Северного театра Константину Рехтину, посмотреть за полтора десятка лет в составе жюри областного фестиваля «Театральные встречи» с десяток «Голубей» и «Прибайкальских кадрилей»). Слушал, смеялся, радовался, что в деревнях любят ставить и смотреть спектакли по его пьесам… А вот о нынешнем фестивале, 2010-го года, который в Седельниково был, уже никогда не получится рассказать. А на нём сразу два Народных театра – Исилькульский и Седельниковский – показали свои сценические версии пьесы Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас», и оба стали лауреатами… А через две недели после фестиваля не стало Владимира Гуркина… И сегодня в программки этих спектаклей впечатана скорбная строка: «Памяти драматурга…».

Плач в пригоршню…

…А каким счастливым был Володя, когда появлялся на спектаклях Омской драмы, которые в других городах показывались!.. Держу в руках любительскую фотографию («щёлкал» Сергей Чонишвили), сделанную в Центральном Доме актёра на фуршете после спектакля Омского академического театра драмы «Живой труп», показанного в рамках фестиваля «Золотая маска». Гуркин вместе с женой Людой Худаш; а я (совершенно чётко помню!) только что рассказывал им «о влиянии Гуркина на развитие Народных театров Омской области»…

Владимир Гуркин, Сергей Денисенко, Людмила Худаш.

Москва, Центральный Дом актёра.

27 февраля 1998 года.

Фотография: Сергей Чонишвили.

…Но какая-то патологическая «недоговорённость» в диалоге с родным Омским драматическим. Сначала – в 2002-м, когда, по приглашению театра, Владимир Гуркин представил «на суд» труппе, критикам и литераторам свою новую и оригинальную пьесу, написанную по мотивам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Обсуждение пьесы было и очень бурным, и очень заинтересованным. Но идея, достойная истока нового тысячелетия, так и не воплотилась в жизнь. А в 2005-м могла уже и другая идея реализоваться: Евгений Марчелли начал ставить пьесу Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» (для неё даже было придумано другое название – «Весёлая вода печали», и даже о премьере уже было объявлено); но – не случилось, «ключик» к пьесе так и не был подобран…

А, может, всё дело в том, что все (и новые) пьесы Володи – они всё равно оттуда, из Настоящего, от «чудиков» шукшинских, из Времени, «когда деревья были большими»?..

…Сохранился в блокнотах диалог 2002-го.2):

— Второй год нового века… Явился ли миру в новом веке «новый Гуркин»?

— Ну, Серёжа, это всё-таки не мне определять. А вот по поводу того, что изменилось во взглядах с приходом «новой эры»… Очень многое. Но не по отношению к каким-то глобальным категориям, которые, согласись, всё сильнее и сильнее определяются заповедями божьими. Чтобы не «оскотинеть», чтобы быть человеком, – надо с собой бороться очень сильно в нынешние времена. К сожалению, многие забыли, что они «по образу и подобию своему» – люди… Очень обострённо начал понимать: если хочешь сохранить что-то человеческое в себе, в своём деле, – нужно жить хотя бы «близко» к заповедям. А в идеале бы – соблюдать их!

— В 1977-м ты написал в Омске свою первую пьесу – «Зажигаю днём свечу». И вот, четверть века спустя – «неожиданный Гуркин»: пьеса по «Доктору Живаго». И вновь ты читаешь её в Омске…

— Большая часть моей жизни прошла здесь, здесь у меня дочь родилась… Люблю Омск, люблю актёров омских, люблю друзей-омичей, которых у меня очень много… Это по-прежнему – мой театр. И энергетика волнения у меня ничуть не меньшая, чем двадцать пять лет назад… Был счастлив всё время, пока работал с романом. А будет ли сценическая судьба у моей новой пьесы?.. Для человека пишущего важно увидеть пьесу «в Пространстве». И вот тогда может что-то произойти… Ты же помнишь, я как-то говорил тебе: если пьеса востребуется временем, обстоятельствами, ситуацией, – она сама выйдет на свет божий.

— «Тема Дома» – одна из главных во всех твоих пьесах. И даже в «Живаго».

— Прости за высокие слова, но Человеку, у которого есть Дом (даже в символическом смысле), – есть смысл жить. Если у человека нет чувства Дома – это несчастный, трагический человек… Дом – это и есть смысл. …Ты знаешь, вспомнился вдруг случай из детства – как мы переезжали из своего дома на новое место. Сидим мы на телеге со скарбом, лошадь уже тронулась – и вдруг бабушка как вскрикнет: «Ой, подождите! Я же его забыла!..». Родители говорят: «Да кого забыла-то?». «Да его, хозяина забыла!». Остановились. Бабушка побежала обратно, в пустой дом – и через минуту возвращается и как будто что-то несёт в фартуке, подбегает к телеге – и словно кого-то отпускает из фартука, прямо в скарб, и говорит мне: «Домовой там, Вовка, домовой!». Я глазёнки распахнул, спрашиваю: «А какой он, бабушка?». «Да обыкновенный, – отвечает. – Сидит на печке, плачет, серенький такой, обиженный, что забыли его…». Ну как такое можно забыть?!

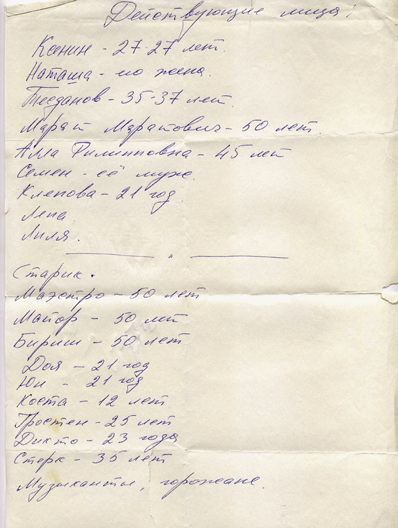

…От неожиданности вздрогнул, разбирая недавно старые папки с письмами. Давным-давно позабытый пожелтевший листок, на котором – почерком Гуркина – перечень действующих лиц пьесы «Музыканты». Тут же вспомнилось: конец 1980-х, Володя просит меня передать режиссёру Любови Ермолаевой (тогда театр «Студия» был ещё Народным Театром Поэзии) свою новую пьесу «Музыканты». Даёт мне пьесу отпечатанную, а первой страницы (с действующими лицами) – нет. Я ему говорю про это, и Гуркин тут же берёт лист бумаги: «Сейчас, от руки напишу»…

Я потом, помню, этот листок отпечатал, приложил к пьесе, отнёс Любови Иосифовне… Ермолаева в «Музыкантов», что называется, влюбилась: «Завораживало всё: смещение Времён, суеты и Вечности, проблем сегодняшних и непреходящих!.. И художник Ольга Верёвкина сделала потрясающие декорации: посерёдке – сосна огромная, под колосники уходящая, а вокруг – фрагменты декораций; и зрители тоже располагались на сцене «фрагментарно»; а музыканты появлялись на фоне огромнейшего опущенного «пожарного» занавеса!..». И спектакль в Народном Театре Поэзии – состоялся, пусть даже и прошёл он всего несколько раз (возникла проблема с актёром, исполняющим главную роль, а замены – не было). И не смог посмотреть Гуркин своих «Музыкантов».

Но другой спектакль в театре «Студия» спустя пятнадцать лет посмотрел (вместе с участниками Лаборатории современной драматургии при театре драмы) – «Золотой человек», поставленный режиссёром Светланой Жиденовой по его пьесе-сказке. И был очень доволен. И счастлив!..

Ах, золотой человек!..

…Не договорили, Володя!..

Так и жили – наскоро,

и дружили наскоро,

не жалея тратили,

не скупясь дарили.

Жизнь прошла – как не было.

Не поговорили..3)

…Разговариваю сегодня с твоими пьесами. И с финалов начинаю. Как-то так получилось, что ты, сам того не ведая, приучил меня к финалам «приглядываться»; может, именно с того момента приучил, когда объяснял, что «несправедливость – такая же неотъемлемая часть судьбы и жизни» (а смерть – это ведь и есть несправедливость!). И вот открываю я хранящуюся у меня копию фрагмента финала твоей пьесы «Зажигаю днём свечу…» (из твоего ещё «рабочего варианта» пьесы, который трепетно оберегается Светланой Яневской в Музее Омского академического). И читаю то, что ты озаглавил как «Финал, которого может и не быть»:

«…Иногда люди выбирают себе звезду. Пошарят по небу и говорят: “Вот моя звезда. Я её выбрал. И не важно, что её уже выбрал другой. Ведь тот, другой, не возьмёт и не положит её в карман, а я буду считать её своей… Можно, конечно, и обойтись, считая, что… Всё-таки приятно сознавать, что я тоже, мол, не без звезды. Смотрю на неё, на мою загаданную, и ощущение иное какое-то, странное”…»

Читаю – и про всех нас думаю. Про всех. Про людей. А потом «Плач в пригоршню» открываю на финальных строчках. Где снова – про всех про нас. И где ты – сам про себя, Володя:

«…Придёт пора – ветер тёплый, чистый омоет тело твоё, и встретит тебя Старец Серебряный. Возьмёт за руку робкого, счастливого… Через леса прохладные, сквозь листву звонкую, солнцем пробитую, над полями, лугами зелёными, над реками чистыми – в синеве небесной полетите. Потом – вода большая, покойная: ни морщинки на ней, ни слезинки случайной – всё задумано, всё загадано. Переведёт тебя батюшка к берегу высокому, а на берегу люди милые ждут тебя. Всех их ты знаешь, все тебя ведают, ждут, неспешного, с сердцами светлыми, тобою полными…»

Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру

Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру