Для обеспечения конкурентоспособности и национальной безопасности, а также для формирования инновационной культуры общества, развитые страны поддерживают высокие темпы развития и внедрения прогрессивных технологий, обеспечивая дополнительные инвестиционные ресурсы. Вместе с информационной средой высокие технологии формируют экономическую и технологическую безопасность государства. Внедрение высоких технологий всегда выражается в виде инноваций (базисных или эпохальных) – освоения выпуска нового продукта, применения нового технологического процесса или предоставления нового вида услуг. Динамика и качество экономического роста всё сильнее зависит от технологических сдвигов на базе инноваций как технологических, так и социальных, т. к. согласно технико-экономической парадигме технологическое развитие включает в себя социальную и институциональную структуры общества [1, с. 47].

Технологические инновации – это инновации, направленные на расширение ассортимента и улучшение качества производимых товаров и услуг (инновация-продукт) или используемых при этом технологий (инновация-процесс). Технологические инновации лежат в основе удовлетворения растущих, всё более разнообразных личных, производственных и иных потребностей, насыщения и обновления рынков товаров и услуг, повышения эффективности производства, смены моделей и поколений техники, технологических укладов и технологических способов производства [2].

Социальные инновации – это явления в социальной сфере общества, которых не было на предыдущей стадии его развития и которые возникли естественным образом либо введены по инициативе субъектов управления – государства, церкви и т. д. [3]. Изменения в социальных и институциональных системах, способствуют массовому внедрению высоких технологий нового уклада, соответствующего ему типа потребления. По мере развития очередного технологического уклада создаётся новый вид инфраструктуры, преодолевающий ограничения предыдущего, с переходом на производство интеллектуального ресурса, который закладывает основу для становления следующего технологического уклада.

Проблема соотношения высоких технологий Hi-Tech и Hi-Hume

Высокие технологии – это условное обозначение наукоёмкой, многофункциональной, многоцелевой технологии, имеющей широкую сферу применения, способной вызвать цепную реакцию нововведений и оказывающей весьма значительное и очень быстрое воздействие на социокультурную сферу и человека [4]. Следует подчеркнуть, что высокие технологии используются не только для создания новых продуктов и новых материалов (Hi-Tech), но и для совершенствования (изменения) самого человека (Hi-Hume).

Анализ существующей ситуации показывает, что на современном этапе развития современного общества существует рассогласование темпов развития высоких технологий (Hi-Tech и Hi-Hume) и темпов развития социума (социальных систем). Данное рассогласование обусловлено противоречием между темпами развития социальных инноваций в социуме под влиянием высоких технологий и темпами развития технологических инноваций, т. к. анализ развития социальной системы показывает, что темпы её развития определяются темпами развития социальной сферы и технико-технологической сферы. В свою очередь, темпы развития и социальной и технико-технологической сфер зависят от темпоральности инноваций в указанных областях деятельности. На сегодняшний день технико-технологическая сфера значительно опережает темпы развития социальной сферы. По-видимому, такая динамика социальных и технико-технологических процессов зависит от характера циркуляции инноваций в каждой из систем. Движение инноваций в социальной сфере носит преимущественно «закрытый» характер; инновации практически не распространяются в технико-технологическую сферу, динамика их невысока, они не являются определяющими по отношению к направлению развития всей социальной системы. Напротив, движение инноваций в технико-технологической сфере отличаются высоким темпом, что связано с сокращением жизненного цикла технологий, продуктов и услуг; происходит диффузия инноваций в различные секторы экономики. Инновации наукоёмких технологий, в целом, определяют вектор развития социума за счёт трансферта знаний из одной сферы в другую. Тем не менее, разница в темпах развития продолжает нарастать.

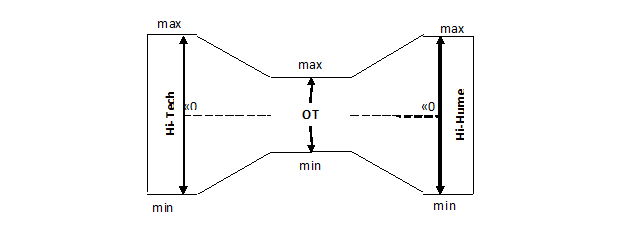

Взаимодействие между темпами развития высоких технологий, ориентированных на материальное производство (Hi-Tech) и темпами развития технологий, направленных на изменение человека (Hi-Hume) можно проанализировать с помощью схемы противоречий [5] (рис. 1).

Рис. 1. Схема противоречия «Hi-Tech – Hi-Hume»

В качестве третьего компонента, регулирующего взаимодействие Hi-Tech и Hi-Hume можно использовать образовательные технологии (ОТ), т. к. именно в процессе образования возможно регулирование развития совместного пространства физических и социогуманитарных технологий и, соответственно, формирования технологического пакета [6]. Чем выше уровень развития физических (Hi-Tech) технологий, тем больше разрыв между образовательными технологиями и социогуманитарными технологиями. Образование носит «догоняющий» характер. Наступает развитие естественнонаучного мира [7, с. 435]. И, наоборот, чем выше уровень развития социогуманитарных технологий, тем ниже уровень Hi-Tech, и, соответственно, образование нацелено на подготовку менеджеров в сфере управления; формируется гуманитарный мир [7, с. 435], в котором избыток управляющих технологий фундирует высокие Hi-Tech технологии.

Взаимодействие «Hi-Tech – Hi-Hume» носит возобновляющийся характер. Следовательно, как максимальных, так и минимальных значений одновременно в обеих областях, добиться практически невозможно. Нулевой уровень соответствует устойчивому состоянию системы, которое постоянно функционирует в заданных пределах. Формируется «технологически сбалансированное развитие» [7] общества. Положение между «0» и min, или max в силу своей неустойчивости являются предпосылкой для формирования и развития новых технологий работы со знаниями.

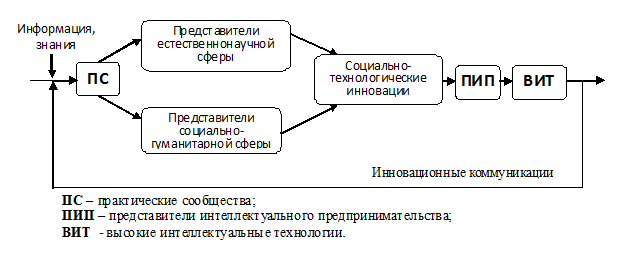

Конвергенция социальных и технологических инноваций по мнению ряда аналитиков пройдёт в условиях синтеза физических и гуманитарных технологий. Мы полагаем, что необходимым условием этого является возможность конвергенции социальных и технологических инноваций, что можно проанализировать с помощью универсальной схемы взаимодействия [8], с учётом модификаций [9] (рис. 2).

Рис. 2. Развитие высоких интеллектуальных технологий

Рассогласованное развитие социальных и технологических инноваций во многом обусловлено тем, что они разрабатываются в основном разными группами практического сообщества: технологические инновации – представителями естественнонаучной сферы, социальные инновации – представителями социально-гуманитарной сферы.

Взаимодействие представителей (учёных) естественнонаучной и социально-гуманитарной сфер приводит к формированию социально-технологических инноваций как некоторого инструментария, обеспечивающего тесное взаимодействие и творческое сотрудничество различных социальных групп, образующих практические сообщества. Носителями социально-технологических инноваций в условиях коммерциализации являются представители интеллектуального предпринимательства, как ресурсная основа фазового перехода современного общества.

В качестве ожидаемого эффекта можно рассматривать высокие интеллектуальные технологии, такие как ТДИС, стандарт ДИС2 с его применением к формированию смысловых сетей, позволяющих синтезировать накопленные знания и устанавливать смыслосодержательные связи между отдельными категориями из разных научных областей.

Внедрение высоких интеллектуальных технологий служит механизмом интеллектуальной поддержки формирования новых социальных групп практического сообщества.

___________________________

1. Сухарев О. С. Экономика технологического развития / О. С. Сухарев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 480 с.

2. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века / Ю. В. Яковец; Международный ин-т П. Сорокина – Н. Кодратьева. – М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2004. – 444 с.

3. Социологический словарь [Электронный ресурс]. – URL : http://www.slovarus.ru/?di=219471 (дата обращения: 23.02.12).

4. Жукова Е. А. Проблема классификации высоких технологий / Е. А. Жукова // Вестник ТГПУ. – 2008. – Выпуск 1 (75). – С. 34–46.

5. Разумов В. И., Сизиков В. П. Информационные основы синтеза систем: В 3 ч. – Ч. I Информационные основы системы знаний: Монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 266 с.

6. Переслегин С. П. Прогнозы и другие результаты [Электронный ресурс]. – URL : http://pereslegin.net/?page_id=29 (дата обращения: 22.02.12).

7. Переслегин С. П. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд / С. П. Переслегин. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, Спб.: Terra Fantastica, 2009. – 701.

8. Одум Ю. Экология. В 2-х т. Т. 1. / Ю. Одум. – М. : Мир, 1986. – 382 с.

9. Разумов В. И. Экология и безопасность жизнедеятельности. Материалы лекций и методические указания / В. И. Разумов. – Омск: Диалог Сибирь. Изд-во «Наследие», 1998. – 78 с.

© К.Н. Полещенко, В.И. Разумов, Л.И. Рыженко, Н.А. Семенюк, 2012

Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру

Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру