|

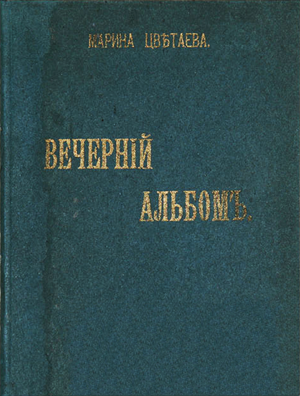

Марина Ивановна

Цветаева

Вечерний альбом

Издание автора

[в Типографии «Товарищество типографии А. И. Мамонтова»]

Москва — 1910

|

Библиотечный фонд

формируют авторы литературных произведений, авторы-составители различных сборников (антологий, альманахов, хрестоматий, альбомов) и

монографий, авторы биографий и

библиографий, авторы научных исследований

и издатели

литературы.

Включайтесь!

|

|

|

Автором исследования

для чтения предоставлен отдельный файл — PDF : 15.1 Мб

описание / сведения

Цветаева М. И.

Вечерний альбом : Стихи : Детство. – Любовь. – Только тени. / Марина Цветаева. — Москва : [б..и.], 1910 ; [в Тип. «Т-во тип. А. И. Мамонтова»], 1910. — 225, [1] с. — 18.0×13.5 см. — [500 экз.]. — (Часть тиража в обл., часть в пер.).

Первая книга стихов Марины Цветаевой. Издана на собственные средства автора. Без объявления: даже без уведомления родных и близких людей.

На последней странице – репродукция портрета М. И. Цветаевой с надписью “Марина Цветаева с натуры 1910 г.” (рисунок без указания автора: возможно, работа Анастасии Цветаевой – младшей сестры Марины Ивановны).

Книга имеет посвящение: надпись «Посвящаю эту книгу блестящей памяти Марии Башкирцевой» и стихотворение «Встреча» – в форме сонета, – которое М. И. Цветаева более не включала в другие книги и сборники.

ВСТРЕЧА

Вечерний дым над городом возник,

Куда-то вдаль покорно шли вагоны,

Вдруг промелькнул, прозрачней анемоны,

В одном из окон полудетский лик.

На веках тень. Подобием короны

Лежали кудри… Я сдержала крик:

Мне стало ясно в этот краткий миг,

Что пробуждают мёртвых наши стоны.

С той девушкой у тёмного окна

– Виденьем рая в сутолке вокзальной –

Не раз встречалась я в долинах сна.

Но почему была она печальной?

Чего искал прозрачный силуэт?

Быть может ей – и в небе счастья нет?..

Мария Константиновна Башкирцева (1858–1884), известна как художник и автор опубликованного личного дневника, который она вела с двенадцати лет и до самой смерти. «Дневник Марии Башкирцевой» (Journal de Marie Bashkirtseff), написанный на французском языке, издан в 1887 году в двух томах, в отредактированном виде (вероятно, матерью М. К. Башкирцевой), переведён на английский и другие языки, в том числе – на русский, многократно переиздавался.

Мария Башкирцева.

Автопортрет с палитрой

(фр. Marie Bashkirtseff. Autoportrait à la palette)

1880 (1883?) г.

холст, масло : 92.0×72.0 см

хранение: Musée des Beaux-Arts Jules Chéret (Nice, France)

содержание / оглавление

• Посвящение

Встреча

• ДЕТСТВО

XXXIIVI. Лесное царство

XXXIVII. В зале

XXXVIII. Мирок

XXXIIIV. Жертвам школьных сумерок

XXXIIIV. Серёже

XXXIIVI. Дортуар весной

XXXIVII. Первое путешествие

XXXVIII. Второе путешествие

XXIIVIX. Летом

XXIIIVX. Самоубийство

XXIIVXI. В Люксембургском саду

XXIVXII. В сумерках

XXVXIII. Эльфочка в зале

XXIIXIV. Памяти Нины Джаваха

XXIIIXV. Пленница

XXIIXVI. Шарманка весной

XXIXVII. Людовик XVII

XXXVIII. На скалах

XIIVXIX. Дама в голубом

XIIIVXX. В Ouchy

XIIVXXI. Акварель

XIVXXII. Сказочный Шварцвальд

XVXXIII. Как мы читали „Lichtenstein“

XIIXXIV. Наши царства

XIIIXXV. Отъезд

XIIXXVI. Книги в красном переплёте

XIXXVII. Маме

XXXVIII. Сара в Версальском монастыре

IIVXXIX. Маленький паж

IIIVXXX. Die stille Strasse

IIVXXXI. Мама в саду

IVXXXII. Мама на лугу

VXXXIII. Ricordo di Tivoli

IIXXXIV. У кроватки

IIIXXXV. Три поцелуя

• ЛЮБОВЬ

01. Новолунье

02. Эпитафия

03. Бывшему Чародею

04. Чародею

05. В чужой лагерь

06. Сёстры

07. На прощанье

08. Следующей

09. Perpetuum mobile

10. Следующему

11. Луч серебристый

12. Втроём

13. Ошибка

14. Мукá и му́ка

15. Каток растаял

16. Встреча

17. Два в квадрате

18. Связь через сны

19. Не гони мою память

20. Привет из вагона

21. Зелёное ожерелье

22. Наши души…

23. Кроме любви

24. Плохое оправданье

25. Предсказанье

26. Оба луча

27. Детская

28. Разные дети

29. Наша зала

30. По тебе тоскует…

31. Надпись в альбом

32. Сердца и души

33. Зимой

34. Так будет

35. Правда

• ТОЛЬКО ТЕНИ

XLXXXIIVI. В Кремле

XLXXXIVII. У гробика

XLXXXVIII. Последнее слово

XLXXXIIIV. Эпитафия

XLXXXIIIV. Даме с камелиями

XLXXXIIVI. Вокзальный силуэт

XLXXXIVII. Как простор наших горестных нив…

XLXXXVIII. Нине

XLXXIIVIX. В Париже

XLXXIIIVX. В Шенбрунне

XLXXIIVXI. Камерата

XLXXIVXII. Расставание

XLXXVXIII. Молитва

XLXXIIXIV. Колдунья

XLXXIIIXV. Анжелика

XLXXIIXVI. Добрый колдун

XLXXIXVII. Потомок шведских королей

XLXXXVIII. Недоумение

XLXIIVXIX. Обречённая

XLXIIIVXX. На солнце, на ветер

XLXIIVXXI. От четырёх до семи

XLXIVXXII. Волей луны

XLXVXXIII. Rouge et bleue

XLXIIXXIV. Столовая

XLXIIIXXV. Пасха в апреле

XLXIIXXVI. Сказки Соловьёва

XLXIXXVII. Картинка с конфеты

XLXXXVIII. Ваши белые могилки…

XLIIVXXIX. „Прости“ Нине

XLIIIVXXX. Её слова

XLIIVXXXI. Инцидент за супом

XLIVXXXII. Мама за книгой

VXLXXXIII. Пробуждены

XLIIXXXIV. Утомленье

XLIIIXXXV. Баловство

XLIIXXXVI. Лучший союз

XLIXXXVII. Стук в дверь

XLXXXVIII. Счастье

VLIIXXXIX. Невестам мудрецов

XVXXIIIXL. Ещё молитва

• Еrrata

|

...... 3

...... 6

...... 8

.... 10

.... 12

.... 14

.... 16

.... 18

.... 21

.... 22

.... 23

.... 25

.... 27

.... 28

.... 30

.... 33

.... 35

.... 38

.... 40

.... 42

.... 44

.... 45

.... 46

.... 48

.... 50

.... 52

.... 55

.... 57

.... 59

.... 61

.... 63

.... 65

.... 67

.... 69

.... 71

.... 73

.... 77

.... 79

.... 80

.... 82

.... 84

.... 86

.... 88

.... 90

.... 92

.... 94

.... 96

.... 97

.... 99

.. 101

.. 102

.. 103

.. 105

.. 106

.. 108

.. 110

.. 112

.. 114

.. 116

.. 118

.. 120

.. 121

.. 122

.. 123

.. 125

.. 128

.. 130

.. 131

.. 132

.. 134

.. 136

.. 141

.. 144

.. 146

.. 148

.. 150

.. 152

.. 154

.. 156

.. 158

.. 160

.. 163

.. 166

.. 168

.. 170

.. 172

.. 174

.. 176

.. 178

.. 179

.. 181

.. 183

.. 184

.. 186

.. 188

.. 190

.. 192

.. 194

.. 196

.. 197

.. 198

.. 199

.. 200

.. 201

.. 203

.. 205

.. 207

.. 209

.. 211

.. 212

.. 214

.. 225

|

|

рецензии / отзывы

1 декабря 1910 года на одном из собраний литераторов, проводимых издательством «Мусагет», Марина Цветаева подарила Максимилиану Волошину экземпляр своей, только что вышедшей в свет, книги стихов «Вечерний альбом».

Дарственная надпись:

Максимилиану Александровичу Волошину

с благодарностью за прекрасное чтение о Villiers de l’Isle Adam.

Марина Цветаева.

Москва, 10 го декабря 1910 г.

На следующий день после знакомства с Мариной Цветаевой – 2 декабря 1910 года – М. А. Волошин пишет стихотворное посвящение Цветаевой «К Вам душа так радостно влекома…»:

К Вам душа так радостно влекома!

О, какая веет благодать

От страниц „Вечернего альбома“!

(Почему „альбом“, а не „тетрадь“?)

Почему скрывает чепчик чёрный

Чистый лоб, а на глазах очки?

Я заметил только взгляд покорный

И младенческий овал щеки,

Детский рот и простоту движений,

Связанность спокойно-скромных поз…

В Вашей книге столько достижений…

Кто же Вы? Простите мой вопрос.

Я лежу сегодня – невралгия,

Боль, как тихая виолончель…

Ваших слов касания благие

И в стихах крылатый взмах качель

Убаюкивают боль… Скитальцы,

Мы живём для трепета тоски…

(Чьи прохладно-ласковые пальцы

В темноте мне трогают виски?)

Ваша книга странно взволновала –

В ней сокрытое обнажено,

В ней страна, где всех путей начало,

Но куда возврата не дано.

Помню всё: рассвет, сиявший строго,

Жажду сразу всех земных дорог,

Всех путей… И было всё… так много!

Как давно я перешёл порог!

Кто Вам дал такую ясность красок?

Кто Вам дал такую точность слов?

Смелость всё сказать: от детских ласок

До весенних новолунных снов?

Ваша книга – это весть „оттуда“,

Утренняя благостная весть.

Я давно уж не приемлю чуда,

Но как сладко слышать: „Чудо – есть!“

11 декабря 1910 года в газете «Утро России» была опубликована статья М. А. Волошина «Женская поэзия» – рецензия на книгу стихов Марины Цветаевой «Вечерний альбом» (Утро России. — Москва, 1910. — № 323, 11 декабря. — С. 6.).

М. Волошин

Женская поэзия

За последнее десятилетие мы являемся зрителями загадочного и пышного расцвета женской поэзии во Франции. В то время как творческий дух поэзии как бы отхлынул в том поколении, которое пришло после символистов, целая плеяда женщин-поэтов с ярко выраженными индивидуальностями вступила в литературу. Эта женская поэзия отличается и разнообразием содержания, и сильно выказанным темпераментом, и чёткой искренностью.

В некоторых отношениях эта женская лирика интереснее мужской. Она менее обременена идеями, но более глубока, менее стыдлива (стыдливость ведь это исключительно мужское чувство). Женщина глубже и подробнее чувствует самоё себя, чем мужчина, и это сказывается в её поэзии.

В русской поэзии мы можем наблюдать почти параллельное течение. Самые последние годы, которые были сравнительно бедны появлением новых поэтов, принесли нам стихи Любовь Столицы, Аделаиды Герцык, Маргариты Сабашниковой, про которые Бальмонт писал, что они – эти стихи – единственное, что есть интересного в русской поэзии. В «Аполлоне» в этот год были напечатаны два цикла стихотворений такой интересной поэтессы, как Черубина де Габриак, и только что вышла книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом», о которой мы и хотим поговорить.

Женщины-поэты предыдущего поколения, Зинаида Гиппиус, Поликсена Соловьёва (Аllegro), как бы скрывали свою женственность и предпочитали в стихах мужской костюм, и писали про себя в мужском роде. Поэтессы же последних лет, подобно поэтессам французским, говорят от своего женского имени и про своё интимное, женское.

Но ни у одной из них эта женская, эта девичья интимность не достигала такой наивности и искренности, как у Марины Цветаевой. Это очень юная и неопытная книга – «Вечерний альбом». Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Её нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности. Если же прибавить, что её автор владеет не только стихом, но и чёткой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг, то это укажет, какую документальную важность представляет эта книга, принесённая из тех лет, когда обычно слово ещё недостаточно послушно, чтобы верно передать наблюдение и чувство.

Ах, этот мир и счастье быть на свете

Ещё не взрослый передаст ли стих?

Но эти опасения неверны. «Невзрослый» стих М. Цветаевой, иногда не уверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, не доступные стиху более взрослому. Чувствуешь, что этому невзрослому стиху доступно многое, о чём нам, взрослым, мечтать нечего. В начале книги это дитя, которое говорит о детях:

Дети – это взгляды глазок боязливых,

Ножек шаловливых по паркету стук…

Вечный беспорядок в золоте колечек,

Ласковых словечек шёпот в полусне,

Мирные картинки птичек и овечек,

Что в уютной детской дремлют на стене…

Это «весенние сны в дортуаре, и блужданье в раздумье средь спящих, звук шагов, как нарочно скрипящих, и тоска, и мечты о пожаре…» Это портреты рано умерших детей: «…так недоступна! так нежна! Она была лицом и духом во всём джигитка и княжна. Ей все казались странно грубы: скрывая взор в тени углов, она без слов кривила губы и ночью плакала без слов. Бледнея, гасли в небе зори, темнел огромный дортуар; ей снилось розовое Гори в тени развесистых чинар… Умолкло сердце, что боролось… Вокруг лампады, образа… А был красив гортанный голос! А были пламенны глаза!» Это ранние «жертвы школьных сумерок», дети-самоубийцы: «Милые ранние веточки, гордость и счастье земли, деточки, грустные деточки, о, почему вы ушли?.. Смерти довериться, смелые, что вас заставило, что?»

«…Дети от солнца больны. Дети – безумцы. Они влюблены в воду, в рояль, в зеркала…»

После «Детства» идёт книга ранней юности «Любовь».

«Днём, томима гордым бесом, лгу с улыбкой на устах; ночью ж… Милый, дальний… Ах! Лунный серп уже над лесом!»

«При ярком свете мы на страже, но мы бессильны в темноте. Нас вальс и вечер, – всё тревожит». Юноши уже перестают быть братьями, становятся гостями из «чужого лагеря»: «Пока вы рядом – смех и шутки, но, чуть умолкнули шаги, уж ваши речи странно-жутки, и чует сердце – вы враги…» И рядом уже чисто женский порыв: «Я не судья поэту, и можно всё простить за плачущий сонет!», и обращение к «Следующей»: «Будь той ему, кем быть я не посмела», и сознание своей слабости: «Мы любили тебя, как могли, как умели… Мы из детской уйти не хотели, вместо сказки не жаждали бреда… Если можешь, пойми»… и рядом наивно искренние слова: «Мой зимний сон, мой сон до слёз хороший, я от тебя судьбой унесена»… и конец какой-то любви: «Я в решительный вечер была боязлива, эти муки – моё искупление».

«…И теперь я бездумно скитаюсь по дому, точно утром, приехав с вокзала»… «Не было, нет и не будет замены, мальчик мой, сердце моё!»

Третья часть книги – «Только тени» – наивные тени героев очень юных лет: Маргарита Готье, Рейхштадтский герцог, Камерата, Шенбрунн, Анжелика, «можно тени любить, но живут ли тенями восемнадцати лет на земле?»

А за год до этого исступлённо радостная молитва:

«Я жажду чуда теперь, сейчас, в начале дня! О, дай мне умереть, покуда вся жизнь – как книга для меня. Ты, мудрый, ты не скажешь строго: „Терпи, ещё не кончен срок“, ты сам мне подал слишком много! Я жажду сразу всех дорог!.. Чтоб был легендой день вчерашний, чтоб был безумьем каждый день!.. Ты дал мне детство лучше сказки и дай мне смерть в семнадцать лет!» Но не в этом порыве к гибели сущность поэзии Марины Цветаевой. Она, мне кажется, в этих строках: «Я женщин люблю, что в бою не робели, умевших и шпагу держать, и копьё, – но знаю, что только в плену колыбели обычное, женское счастье моё».

«Вечерний альбом» – это прекрасная и непосредственная книга, исполненная истинно женским обаянием. Рядом с сивиллинскими шёпотами, шорохами степных трав и древними заплатками* Аделаиды Герцык, рядом с настроенно-католическими молитвами, демоническими и кощунственными признаниями изысканной и фантастичной и капризной Черубины де Габриак, рядом с северно-русской менадой, Любовью Столицей, Марина Цветаева даёт новый, ещё не рассказанный облик женственности.

Но что же может ожидать этот двойной и параллельный расцвет женской лирики в России и во Франции? И там, и у нас он наступил после творческой полосы, посвящённой разработке, уточнению и освобождению стиха и поэтической речи.

Женщина сама не творит языка, и поэтому в те эпохи, когда идёт творчество элементов речи, она безмолвствует. Но когда язык создан, она может выразить на нём и найти слова для оттенков менее уловимых, чем способен на это мужчина. Женская лирика глубже. Но она менее индивидуальна. Это гораздо больше лирика рода, а не лирика личности. Значительность поэзии названных мною поэтесс придаёт то, что каждая из них говорит не только за самоё себя, но и за великое множество женщин, каждая является голосом одного из подводных течений, одухотворяющих стихию женского, голосом женственной глубины. Этой силы подводных глубин не было у поэтесс предшествующего поколения, примкнувших к мужской, аналитической лирике, например, у Зинаиды Гиппиус.

* заплатками — опечатка в газете. Правильно (в рукописи): древними заплачками Аделаиды Герцык.

[ Заплачки — народные песни, причитания; от слова «плач».]

|

Из письма М. И. Цветаевой к М. А. Волошину (Москва, 23 декабря 1910 г.):

Многоуважаемый Максимилиан Александрович,

Примите мою искреннюю благодарность за Ваши искренние слова о моей книге. Вы подошли к ней как к жизни и простили жизни то, чего не прощают литературе.

Благодарю за стихи.

<…>

Привет.

Марина Цветаева.

|

Осенью 1932 года в Кламаре ( фр. Clamart, город вблизи Парижа) Марина Ивановна Цветаева пишет воспоминания о М. А. Волошине, скончавшемся 11 августа 1932 года.

Очерк-посвящение «Живое о живом» со значительными купюрами был напечатан в журнале «Современные записки» (Париж, 1933. — №№ 52, 53).

В сохранившемся комплекте корректурных оттисков очерка с исправленными М. И. Цветаевой, по своей рукописи, опечатками набора и восстановленными фрагментами, которые были опущены при журнальной публикации, в вольной форме – в виде одной из историй из жизни Максимилиана Александровича, – изложено и знакомство Цветаевой с Волошиным.

М. Цветаева

Живое о живом

11-го августа – в Коктебеле – в 12 ч. пополудни – скончался поэт Максимилиан Волошин.

Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было, после естественного удара смерти, – удовлетворённость: в полдень: в свой час.

Жизни ли? Не знаю. Поэтому всегда пора и всегда рано умирать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня. Но, во всяком случае, в свой час суток и природы. В полдень, когда солнце в самом зените, т. е. на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира, – в свой час, в волошинский час.

И достоверно – в свой любимый час природы, ибо 11 августа (по-новому, т. е. по-старому конец июля), – явно полдень года, самое сердце лета.

И достоверно – в самый свой час Коктебеля, из всех своих бессчётных обликов запечатлевающегося в нас в облике того солнца, которое как Бог глядит на тебя неустанно и на которое глядеть нельзя.

Эта печать коктебельского полдневного солнца – на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб. Солнца такого сильного, что загар от него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами, и такого доброго, что, невзирая на все свои 50 градусов – от первого дня до последнего дня – десятилетиями позволяло поэту сей двойной символ: высшей свободы от всего и высшего уважения: непокрытую голову. Как в храме.

Пишу и вижу: голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили (особенно дамы), есть ли или нет под ним штаны.

Парусина, полынь, сандалии – что чище и вечнее, и почему человек не вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина, и сменяющееся, но неизменное, как сандалии и полынь) – чистое и вечное – грязному (городскому) и случайному (модному)? И что убийственнее – городского и модного – на берегу моря, да ещё такого моря, да ещё на таком берегу! Моя формула одежды: то, что не красиво на ветру, есть уродливо. Волошинский балахон и полынный веночек были хороши на ветру.

Итак, в свой час – в 12 часов пополудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, ибо любил архаику и весомость слов, в свой час суток, природы и Коктебеля. Остаётся четвёртое и главное: в свой час сущности. Ибо сущность Волошина – полдневная, а полдень из всех часов суток – самый телесный, вещественный, с телами без теней и с телами, спящими без снов, а если их и видящими – то один сплошной сон земли. И, одновременно, самый магический, мифический и мистический час суток, такой же маго-мифо-мистический, как полночь. Час Великого Пана, Démon de Midi, и нашего скромного русского полудённого, о котором я в детстве, в Калужской губернии, своими ушами: — «Лёнка, идём купаться!» — «Не пойду-у: полудённый утащит». Магия, мифика и мистика самой земли, самого земного состава.

Таково и творчество Волошина, в котором, по-женски-гениально-непосредственному слову поэтессы Аделаиды Герцык, меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем реки. Творчество Волошина – плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той – мало насквозь прогретой, – сожжённой, сухой как кремень землёй, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек («семь пудов мужской красоты», как он скромно оповещал) был необычайный ходок, и жилистые ноги в сандалиях носили его так же легко и заносили так же высоко, как козьи ножки – козочек. Неутомимый ходок. Ненасытный ходок. Сколько раз – он и я – по звенящим от засухи тропкам, или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок, без помощи рук, с камнем во рту (говорят, отбивает жажду, но жажду беседы он у нас не отбивал), итак, с камнем во рту, но несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совместность – как только свидевшиеся друзья – в непрерывности беседы и ходьбы – часами – летàми – всё вверх, всё вверх. Пот лил и высыхал, нет, высыхал, не успев пролиться, беседа не пересыхала – он был неутомимый собеседник, т. е. тот же ходок по дорогам мысли и слова. Рождённый пешеход. И такой же лазун.

Не таким он мне предстал впервые, в дверях залы нашего московского дома в Трёхпрудном, о, совсем не таким! Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды.

Вкрадчивый голос: — Можно мне видеть Марину Цветаеву? — Я. — А я – Макс Волошин. К вам можно? — Очень!

Прошли наверх, в детские комнаты. — Вы читали мою статью о вас? — Нет. — Я так и думал и потому вам её принёс. Она уже месяц как появилась.

Помню имена: Марселина Деборд-Вальмор, Ларю-Мардрюс, Ноайль – вступление. Потом об одной мне – первая статья за жизнь (и, кажется, последняя большая) о моей первой книге «Вечерний альбом». Помню о романтике сущности вне романтической традиции – такую фразу: «Герцог Рейхштадский, Княжна Джаваха, Маргарита Готье – герои очень юных лет»… цитату:

Если думать – то где же игра?

и утверждение: Цветаева не думает, она в стихах – живёт, и главный упор статьи, стихи «Молитва»:

Ты дал мне детство лучше сказки,

И дай мне смерть – в семнадцать лет!

Вся статья – самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию.

— Она давно появилась, больше месяца назад, неужели вам никто не сказал? — Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат. — А вы – в гимназии? Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии? — Пишу стихи.

Некоторое молчание, смотрит так пристально, что можно бы сказать, бессовестно, если бы не широкая, всё ширеющая улыбка явного расположения – явно располагающая.

— А вы всегда носите это…?

— Чепец? Всегда, я бритая.

— Всегда бритая?

— Всегда.

— А нельзя ли было бы… это… снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы. Ничто так не даёт человека, как форма его головы.

— Пожалуйста.

Но я ещё руки поднять не успела, как он уже – осторожно – по-мужски и по-медвежьи, обеими руками – снял.

— У вас отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю…

Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву – на чурбан – кстати, глаза точь-в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки – и, просительно:

— А нельзя ли было бы уж зараз снять и…

Я: — Очки?

Он, радостно: — Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки.

Я, на этот раз опережая жест: — Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.

Он, спокойно: — Вам видеть не надо, это мне нужно видеть.

Отступает на шаг и, созерцательно: — Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверно, это часто говорят?

— Никогда, потому что никто не видел меня бритой.

— Но зачем же вы тогда бреетесь?

— Чтобы носить чепец.

— И вы… вы всегда будете бриться?

— Всегда.

Он, с негодованием: — И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова, ведь это – у поэта – главное!.. А теперь давайте беседовать.

И вот беседа – о том, чтò пишу, как пишу, чтò люблю, как люблю – полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого – и каких глаз: светлых почти добела, острых почти до боли (так слёзы выступают, когда глядишь на сильный свет, только здесь свет глядит на тебя), не глаз, а свёрл, глаз действительно – прозорливых. И оттого, что не больших, только больше видящих – и видных. Внешне же: две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок, за которой бы зажгли – что? ничего, такие брызги остаются на руках, когда по ночному волошинскому саду несутся с криками: скорей! скорей! море светится! Не две капли морской воды, а две искры морского живого фосфора, две капли живой воды.

Под дозором этих глаз я, тогда очень дикая, ещё дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь – личное, сплошь – лишнее: о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне II, с Ростановского Aiglon, о Саре Бернар, к которой год назад сорвалась в Париж, которой там не застала и кроме которой там всё-таки ничего не видела, о т о м Париже – с N majuscule повсюду – с заглавным N на взлобьях зданий – о Его Париже, о м о ё м Париже.

Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, изредка, в перерывы моего дыхания, вставляя:

— А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо – вы знаете? — Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и Наполеона II-го – и какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на Св. Елену и с Вторым в Шенбрунн.

Наконец, в секунду, когда я совсем захлебнулась:

— Вы здесь живёте? — Да, т. е. не здесь, конечно, а… — Я понимаю: в Шенбрунне. И на Св. Елене. Но я спрашиваю: это ваша комната? — Это – детская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя сестра – Ася.

— Я бы хотел посмотреть вашу.

Провожу. Комната с каюту, по красному полю золотые звёзды (мой выбор обоев: хотелось с наполеоновскими пчёлами, но так как в Москве таковых не оказалось, примирились на звёздах – звёздах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами Отца и Сына – Жерара, Давида, Гро, Лавренса, Мейссонье, Верещагина – вплоть до киота, в котором Богоматерь заставлена Наполеоном, глядящим на горящую Москву). Узенький диван, к которому вплотную письменный стол. И всё.

Макс, даже не попробовавший втиснуться:

— Как здесь – тесно!

Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку. Никогда не ощущала её избытком жира, всегда – избытком жизни, как оно и было, ибо он её легко носил (хочется сказать: она-то его и носила!) и со своими семью пудами никогда не возбуждал смеха, всегда серьёзные чувства, как в женщинах любовь, в мужчинах – дружбу, в тех и других – некий священный трепет, никогда не дававший сходиться с ним окончательно, вплотную, великий барьер божественного уважения, т. е. его божественного происхождения, данный ещё и физически, в виде его чудного котового живота.

— Как здесь тесно!

Действительно, не только всё пространство, несуществующее, а весь воздух вытеснен его зевесовым явлением. Одной бы его головы хватило, чтобы ничему не уместиться. Так как сесть, т. е. пролезть, ему невозможно, беседуем стоя.

Вкрадчивый голос: — А Франси Жамма вы никогда не читали? А Клоделя вы…

В ответ самоутверждаюсь, т. е. утверждаю свою любовь к совсем не Франси Жамму и Клоделю, а – к Ростану, к Ростану, к Ростану.

Et maintenant il faut que Ton Altesse dorme…

— Вы понимаете? Ton (любовь) – и всё-таки Altesse!

Ame pour qui la mort fut une guérison…

— А для кого – не?

Dorme dans le tombeau de sa double prison.

De son cercueil de bronze et de son uniforme…

— Вы понимаете, что Римского короля похоронили в австрийском!

Слушает истово, теперь вижу, что меня, а не Ростана, моё семнадцатилетие во всей чистоте его самосожжения – не оспаривает – только от времени до времени – робко: — А Анри де Ренье вы не читали – «La double maîtresse»? А Стефана Маллармэ вы не…

И внезапно – au beau milieu Victor Hugo’ской оды Наполеону II – уже не вкрадчиво, а срочно:

— А нельзя ли будет пойти куда-нибудь в другое место?

— Можно, конечно, вниз тогда, но там семь градусов и больше не бывает.

Он, уже совсем сдавленным голосом: — У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков, – знаете… задыхаюсь.

Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. В зале – совсем пустой и ледяной – вздыхает всей душой и телом, и с ласковой улыбкой, нежнейше: — У меня как-то в глазах зарябило – от звёзд.

Кабинет отца с бюстом Зевеса на вышке шкафа.

Сидим, он на диване, я на валике (я – выше), гадаем, т. е. глядим: он мне в ладонь, я ему в темя, в самый темянной водоворот: волосоворот. Из гадания, не слукавя, помню только одно:

— Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушёл, чтобы о нём помечтать. Ушёл подальше, чтобы помечтать подольше. Кстати, я должен идти, до свиданья, спасибо вам.

— Как? Уже?

— А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов, я пришёл в два, а теперь семь. Я скоро опять приду.

Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка…

Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушёл, чтобы о нём помечтать.

— Барышня, а гость-то ваш – никак ушли?

— Только что проводила.

— Да неужто вам, барышня, не стыдно – с голой головой – при таком полном барине, да ещё кудреватом таком! А в цилиндре пришли – ай жених?

— Не жених, а писатель. А чепец снять – сам велел.

— А-а-а… Ну, ежели писатель – им виднее. Очень они мне пондравились, как я вам чай подавала: полные, румяные, солидные и улыбчивые. И бородатые. А вы уж, барышня, не сердитесь, а вы им видать – ух! – пондравились: уж так на вас глядел: в са-амый рот вам! А может, барышня, ещё пойдёте за них замуж? Только поскорей бы косе отрость!

Через день письмо, открываю: стихи.

К Вам душа так радостно влекома!

О, какая веет благодать

От страниц Вечернего Альбома!

(Почему альбом, а не тетрадь?)

Отчего скрывает чепчик чёрный

Чистый лоб, а на глазах очки?

Я отметил только взгляд покорный

И младенческий овал щеки.

Я лежу сегодня – невралгия,

Боль, как тихая виолончель…

Ваших слов касания благие

И стихи, крылатый взмах качель,

Убаюкивают боль: скитальцы,

Мы живём для трепета тоски…

Чьи прохладно-ласковые пальцы

В темноте мне трогают виски?

Ваша книга – это весть оттуда,

Утренняя благостная весть.

Я давно уж не приемлю чуда.

Но как сладко слышать: чудо – есть!

Разрываясь от восторга (первые хорошие стихи за жизнь, посвящали много, но плохие) и только с большим трудом забирая в себя улыбку, – домашним, конечно, ни слова! – к концу дня иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двадцать лет, и которой я уже, естественно, рассказала первую встречу. Ещё в передней молча протягиваю стихи.

Читает: — «К вам душа так радостно влекома — О какая веет благодать — От страниц Вечернего Альбома — Почему альбом, а не тетрадь?»

Прерывая: — Почему – альбом? На это вы ему ответите, что в тетрадку вы пишете в гимназии, а в альбом – дома. У нас в Смольном у всех были альбомы для стихов.

— Почему скрывает чепчик чёрный

Чистый лоб, а на глазах – очки?

А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: такая молодая девушка, и вдруг – в чепце! (Впрочем, бритая было бы ещё хуже!) И эти – ужасные очки! Я всегда вам говорила… — «Я отметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки». — А вот это очень хорошо! Младенческий! То есть на редкость младенческий! — «Я лежу сегодня – невралгия — Боль как тихая виолончель — Ваших слов касания благие — И стихи, крылатый взмах качель — Убаюкивают боль. Скитальцы, — Мы живём для трепета тоски…» — Да! Вот именно для трепета тоски! (И вдруг, от слога к слогу всё более и более омрачневая и на последнем, как туча):

— Чьи прохладно-ласковые пальцы

В темноте мне трогают виски?

— Ну вот видите – пальцы… Фу, какая гадость! Я говорю вам: он просто пользуется, что вашего отца нет дома… Это всегда так начинается: пальцы… Мой друг, верните ему это письмо с подчёркнутыми строками и припишите: «Я из порядочного дома и вообще…» Он всё-таки должен знать, что вы дочь вашего отца… Вот что значит расти без матери! А вы (заминка), может быть действительно, от избытка чувств, в полной невинности, погладили его… по… виску? Предупреждаю вас, что они этого совсем не понимают, совсем не так понимают.

— Но – во-первых, я его не гладила, а во-вторых, – если бы даже – он поэт!

— Тем хуже. В меня тоже был влюблён один поэт, так его пришлось – Юлию Сергеевичу – сбросить с лестницы.

Так и ушла с этим неуютным видением будущего: массивного Максимилиана Александровича, летящего с нашей узкой мезонинной лестницы – к нам же в залу.

<…>

|

* Волошин Максимилиан Александрович (наст. фамилия: Кириенко-Волошин. 1877–1932) — поэт, критик, переводчик, художник. Первым из литераторов оценил талант нового русского поэта и первым отозвался статьёй о первой книге стихов М. И. Цветаевой.

Оттиск очерка «Живое о живом»,

предоставленный М. И. Цветаевой для авторской правки

редакцией журнала «Современные записки».

|

Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру

Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру